【厳選】薄型・軽量おすすめWindowsノートパソコン【高性能】スペックの選び方も詳しく解説

在宅勤務により自宅でパソコンを使う機会が増え、ここ数年で働き方のスタイルが一気に変わりました。昨今のパソコン選びの傾向は、薄型で軽量かつ高性能なパソコンが好まれています。利用する場所に捕らわれず、手軽に持ち運べる端末に人気が集まっています。

そして最近の Windows 端末は、高性能でありながらも MacBook のような洗練されたデザイン性の高い端末が増えています。性能だけでなく、見た目で選べるのは Windows ユーザーとしては嬉しい限り。

そこで今回は、高性能かつ薄型で、持ち運びにも適したスマートなノートパソコンを紹介していきます。どの端末も、実機を触って判断したものを選りすぐっています。ぜひ、ノートパソコンを購入するための参考にしてください。

紹介するパソコンの特徴

- 携帯性重視の小型機種(13インチ前後)

- CPU は Intel Core i5 以上を搭載

- SSD 512GB 以上を標準搭載

- メモリは 8GB 以上

- オンライン会議など快適に行える端末

- 5年以上は現役で使える機種

パソコン選びは、用途に応じたスペックを選ぶのが大切なポイントです。そのため値段で選ぶのは、あまりおすすめしません。性能を選んで、その中から安い端末を選ぶのが正しい選び方です。

ここで紹介する端末は、スペック選びに迷ってしまうような初心者の方でも、確実に快適な環境が得られるパソコンを選抜しています。その上で、コストパフォーマンスが高く、小型で持ち運びにも適している端末なので安心してください。

今回紹介するマシンを事前にチェック

まずは今回紹介する端末を、先にご覧ください。これらパソコンの細かい機能や、スペックの選び方については、このあと詳しく紹介していきます。

メモリ8GB / 16GB / 32GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB / 2TB

ディスプレイ14型 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI、有線LAN、USB-C、USB-A、3.5mm端子、microSDリーダー

セキュリティ指紋認証

駆動時間最大29.5時間

重さ888g ~

価格約19万円から

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB

ディスプレイ13.4型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートThunderbolt 4 ✕ 2

セキュリティ指紋認証

カメラ720p HD、マイク

バッテリー最大16時間駆動

重さ1.17kg

価格約14万円から

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB

ディスプレイ14型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI / Thunderbolt 4 / USB-A / 3.5mm端子 / SIM

重さ1.12kg

セキュリティ指紋認証

価格約19万円から

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB、16GB、32GB

ストレージ128GB、256GB、512GB、1TB

ディスプレイ13型 3:2 光沢 2880✕1920 タッチ対応

ポートThunderbolt 4

セキュリティ顔認証

駆動時間最大15.5時間

重さ0.88kg キーボード込で1.18kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約16万円から

CPUIntel Core i5、Intel Core i7

メモリ8GB、16GB

ストレージ256GB、512GB

ディスプレイ13.5型 光沢 3:2 タッチ液晶

ポートThunderbolt 4、USB-A、3.5mm端子

駆動時間最大18時間

重さ1.27kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約15万円から

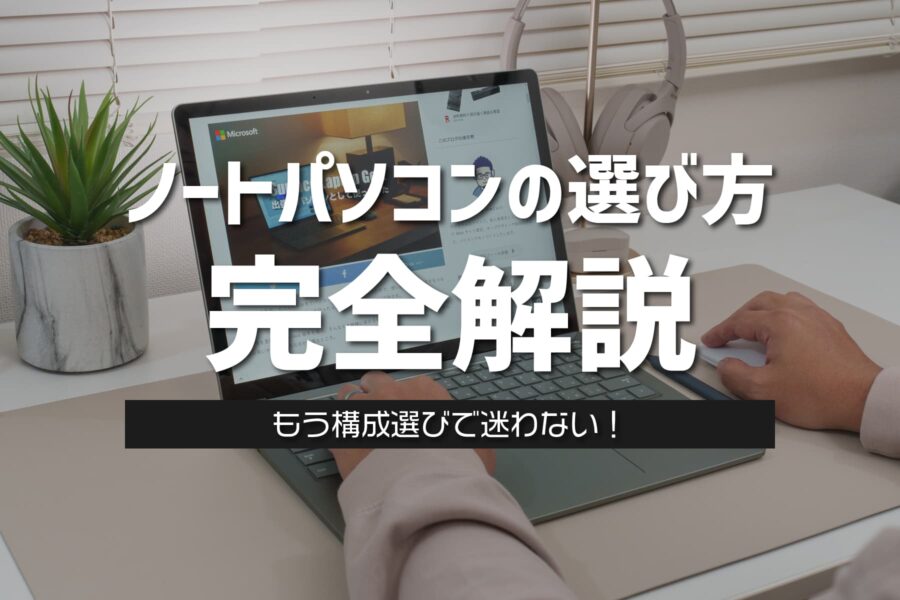

単なるパソコン紹介ではその端末の特徴しか説明できないので、どのようなマシンスペックを選ぶべきかについて、まず確認していきましょう。

パソコンの構成選びで迷わないための基礎知識

パソコン選びで最も重要なのには、自身の用途に合った性能を持つ機種を選ぶことです。パソコンを使う目的に対して性能が足りない状況にならないよう、適切に CPU・メモリ・ストレージを選択しなくてはいけません。

パソコンの構成を決めるまでの流れ

- 予算の設定(仮決め)

- パソコンを使う目的を明確化する

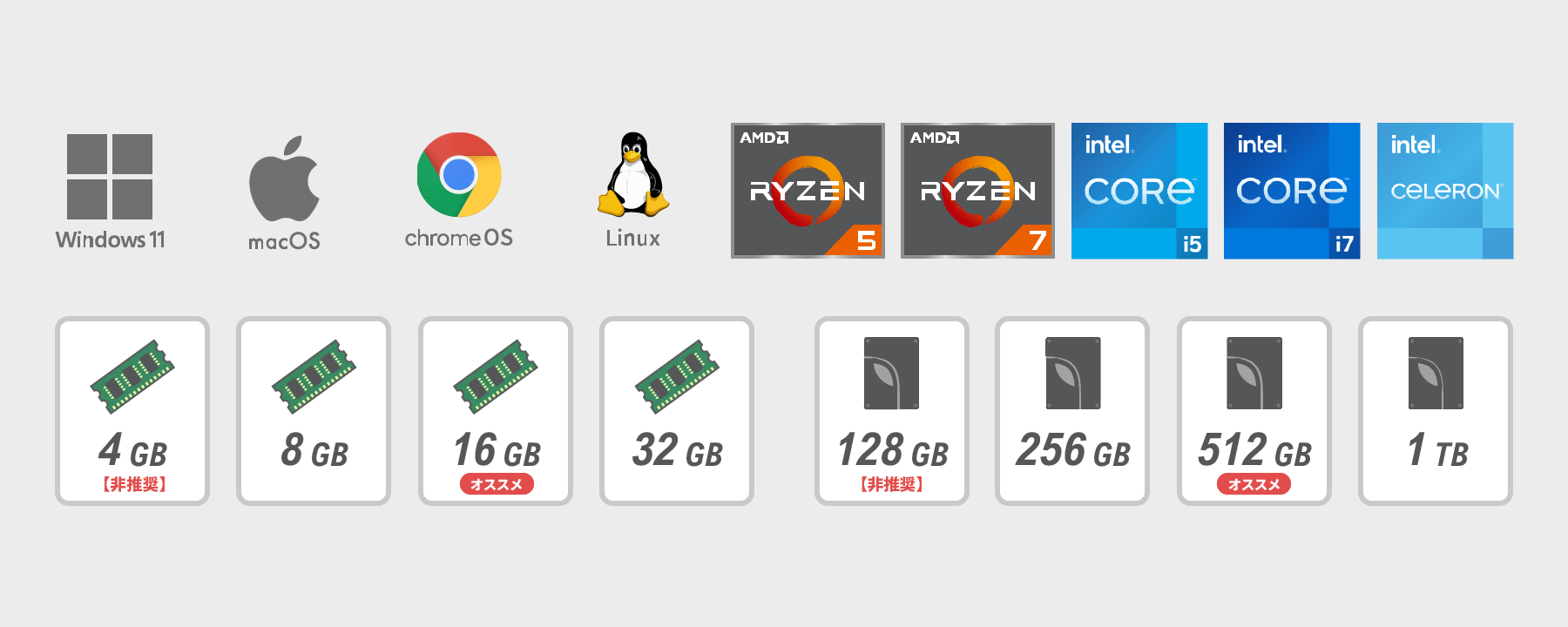

- OS を決める (迷うなら Windows)

- CPU・メモリを決める

- GPU 性能の必要性を決める

- ストレージの容量を決める

- 各販売サイトでパソコンを探す

- ディスプレイは最適な大きさか?

- 端子類は必要なものがついているか?

- 予算の範囲に収まっているか?

- 重さは許容範囲か?

- デザインは自分の好みか?

パソコンの価格は性能に比例します。ある程度の予算感をもってパソコンを探すのは大切ですが、先に価格を決めて探すと、自分が求めていた性能を満たしていないパソコンを選んでしまう可能性があるため、予算はあくまで仮の設定。最初にノートパソコンを使う目的を明確にして、それぞれの性能を決めていくのがポイントです。

後から拡張できない CPU とメモリを決めてしまえば、そこから先はどうにかなります。まずは CPU 性能とメモリ容量を確定するのが重要です。

用途別おすすめのパソコン構成

この一覧に合わせて構成選びをすれば、自身の用途に合った最適なパソコンが見つかるように簡易的な一覧を用意しました。パソコンの構成選びの参考にしてください。

| 用途 | Core i7 または Ryzen 7 | Core i5 または Ryzen 5 | Core i3 または Ryzen 3 | おすすめ メモリ 容量 | おすすめ ストレージ 容量 | GPU 要否 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Web閲覧 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | 8GB | 256GB 以上 | – |

| 動画視聴 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | 8GB | 256GB 以上 | – |

| 文書作成 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | 8GB | 256GB 以上 | – |

| 事務処理 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | 8GB | 256GB 以上 | – |

| プログラム開発 | ⭕ | ⭕ | 🔺 | 16GB | 256GB 以上 | – |

| 写真現像 | ⭕ | ⭕ | ❌ | 16GB | 512GB 以上 | – |

| 画像編集 | ⭕ | ⭕ | ❌ | 16GB | 512GB 以上 | – |

| 音楽制作 | ⭕ | 🔺 | ❌ | 32GB | 512GB 以上 | – |

| 動画編集 | ⭕ | 🔺 | ❌ | 32GB | 1TB 以上 | ⭕ |

| ゲーム | ⭕ | 🔺 | ❌ | 32GB | 1TB 以上 | ⭕ |

| 3Dモデリング | ⭕ | 🔺 | ❌ | 32GB | 1TB 以上 | ⭕ |

| VR・AR | ⭕ | ❌ | ❌ | 32GB | 1TB 以上 | ⭕ |

CPU、メモリ、ストレージ構成の選び方について、もっと詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。各項目ごとに徹底的に解説しています。

構成選びに迷ったらこれ!

結局どの構成がいいの?と聞かれたときに、同サイトで推奨しているスペックが以下の通りです。

| CPU | 第12世代 Intel Core i5 以上 または Ryzen 5 5000 シリーズ以上 |

|---|---|

| メモリ | 8GB 以上 / 16GB 推奨 |

| ストレージ | 256GB 以上 / 512GB 推奨 |

| ディスプレイ | FHD 1920✕1080 以上 |

| 端子類 | USB-C があればハブで拡張可能 |

| バッテリー | バッテリー駆動で12時間以上 |

| 重さ | 持ち運ぶなら 1.5kg 以内 |

| 予算 | 10万円 ~ 20万円 (用途による) |

ここで紹介している薄型・軽量で高性能な Windows ノートパソコンも、この構成を基準に選んでいます。自身の用途でスペックが足りなければ、購入時にカスタマイズして上位パーツを組み込むこともできます。

ではそれぞれのおすすめ機種について、詳細をご覧ください。

薄型・軽量で高性能 おすすめの Windows パソコン

富士通 FMV Zero LIFEBOOK

メモリ8GB / 16GB / 32GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB / 2TB

ディスプレイ14型 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI、有線LAN、USB-C、USB-A、3.5mm端子、microSDリーダー

セキュリティ指紋認証

駆動時間最大29.5時間

重さ888g ~

価格約19万円から

まずは 1kg を切る超軽量ノートパソコン。圧倒的な軽さで、日常的にパソコンを持ち運ぶビジネスマンや学生にもおすすめできる端末。ただ軽すぎる反面、スピーカーから響く音と共鳴しやすいのか、ハウリングしやすいといた口コミも散見されます。オンライン会議で利用するなら、イヤホンは必須。

スピーカー自体パワーがないため、動画鑑賞用としてもあまり適していいません。軽さを求めた結果のデメリットもある点は気をつけてください。

FMV Zero LIFEBOOK のメリット

- とにかく軽くて持ち運びが楽

- オンラインス限定フルブラック仕上げの筐体が最高にカッコいい

- 画面が14インチと大きい

- バッテリー駆動時間が長い

- HDMI出力、有線LAN接続など、ビジネス用途に欠かせない機能が備わっている

FMV Zero LIFEBOOK のデメリット

- スピーカーの質が悪い (本体が軽すぎてハウリングの原因になる)

- 樹脂製ボディーの安っぽさは否めない

- 世界最軽量モデルはバッテリーの持ちが悪い

上記リンクで紹介した機種は、バッテリー駆動時間の長いモデル。リンク先から構成を変更して 700g を切る世界最軽量モデルも選択できます。しかしバッテリー駆動時間が11時間と短く、使用状況によっては充電用アダプターが欠かせません。バッテリー運用できる機種のほうが、機動性が高く使い勝手も良いです。

Dell XPS 13

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB

ディスプレイ13.4型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートThunderbolt 4 ✕ 2

セキュリティ指紋認証

カメラ720p HD、マイク

バッテリー最大16時間駆動

重さ1.17kg

価格約14万円から

DELL を代表する XPS シリーズは価格とのバランスがとても良い端末。美しい筐体ボディーはApple を意識しているのか、品のあるデザインが所有欲も満たしてくれる。万人におすすめできる機種。

端子が USB-C のみ。USB ハブや各種変換アダプターが欠かせません。

XPS 13 のメリット

- 高級感のあるデザイン

- アルミボディーが美しい

- スカイ、アンバーと2色から選べる

XPS 13 のデメリット

- HDMI 端子がない(別売りのアダプターが必要)

- 搭載コネクタが全て USB-C

グラフィックス処理性能が必要であれば、上位の 17 インチモデル (XPS 17) は第13世代 Core i9 の RTX 4070 を搭載した最強スペック端末もラインナップしています。中間の 15 インチモデル (XPS 15) もあり、幅広い選択肢を展開している機種です。

ThinkPad X1 Carbon

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB

ディスプレイ14型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI / Thunderbolt 4 / USB-A / 3.5mm端子 / SIM

重さ1.12kg

セキュリティ指紋認証

価格約19万円から

ThinkPad シリーズは IBM 時代から日本の大和研究所が開発に携わっていたこともあり、キーボードのタイピングのしやすさなど、細かい部分で質の高い仕上がりになっています。その中でさらに洗練された X1 シリーズは、タッチパッドの静音性が高くよりビジネスライクな用途に最適化された機種として仕上がっています。

MADE IN JAPAN モデルが選択できるのは、ThinkPad シリーズの圧倒的なメリットです。

ThinkPad X1 Carbon のメリット

- 日本の米沢工場生産モデルが選択できる

- キーボードが打ちやすい

- トラックポイント最高!(個人的に大好き)

- カチカチ音がしない静音トラックパッド

ThinkPad X1 Carbon のデメリット

- 割引セール価格でも値段はやや高め

ThinkPad X1 Carbon は毎年少しずつ改良が加えられ、もはや筐体としては完成形に近い状態にあります。価格以外ではマイナス要素がない、真の名機といえる端末です。ThinkPad シリーズはビジネス色の強い端末ではありますが、選択できるスペックの幅が広くオールマイティーに使えるのは大きな魅力です。

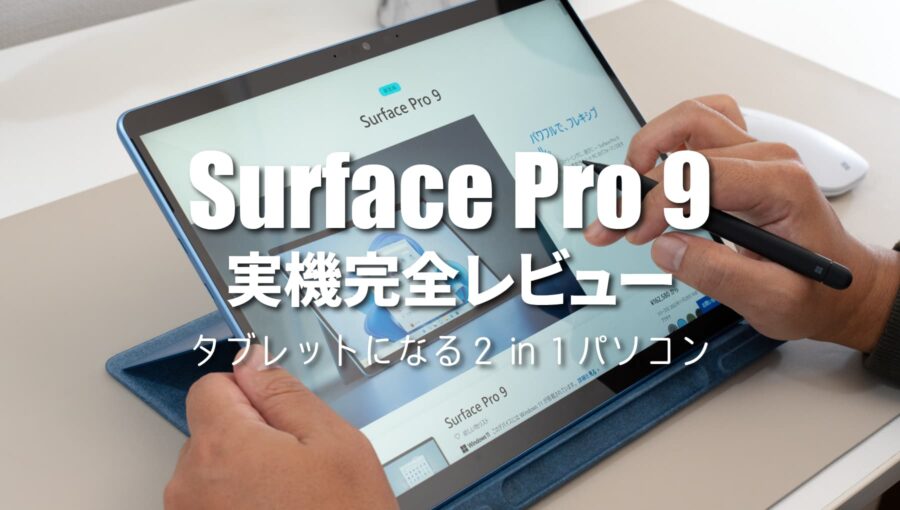

Surface Pro 9

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB、16GB、32GB

ストレージ128GB、256GB、512GB、1TB

ディスプレイ13型 3:2 光沢 2880✕1920 タッチ対応

ポートThunderbolt 4

セキュリティ顔認証

駆動時間最大15.5時間

重さ0.88kg キーボード込で1.18kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約16万円から

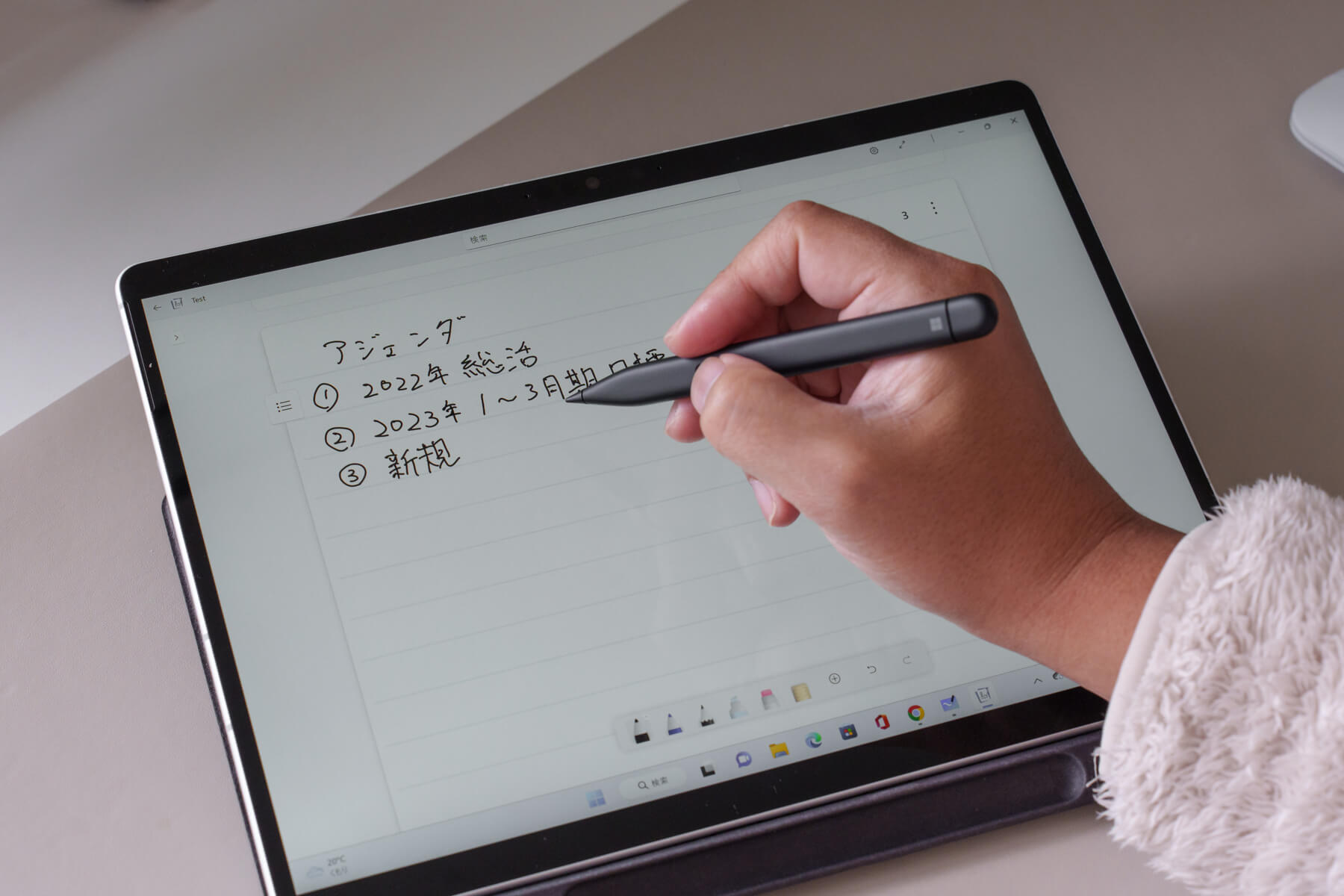

実は僕が使っている機種は、この Surface Pro 9 です。外出時のパソコンとして、自宅ではタッチ操作で調べ物をしたり、電子書籍を読んだり、映画を見たり、手書きノートでアイデアをまとめたり、とにかく様々な用途で使える端末。最新バージョンで CPU 性能が上がり、更に使いやすくなりました。

本体のカラーバリエーションが4色に増えて、好みの色を選びやすくなったのが高評価です。パソコンとしての薄さは No.1 で、カバンに入れてもかさばらず持ち運ぶストレスがありません。

Surface Pro 9 のメリット

- 軽くて薄くて持ち運びやすい

- ペン入力対応タブレットとして使える

- Office 2021 のライセンス付属

- SSD が交換できる

- カラー4色から選べる

Surface Pro 9 のデメリット

- キーボードが別売り

- 奥行きの狭い場所では使いづらい

- USB-C 端子しかない

別売りのキーボードは購入必須。公式サイトで同時購入すると 20%OFF で購入できますが、実際 Amazon でも買く買える場合があるので要チェック。安い Blurtooth キーボードを接続する方法もありますが、携帯時の画面保護の役割も担っているので、公式のキーボードが最も安心感を得られます。

普通のノートパソコンと使い勝手が違うので、一歩踏み出せず迷ってしまうなら、お試しで買ってみる方法があります。正規の Microsoft ストアで購入するのを条件に、開封しても 60 日間返品無料で対応してくれます。使用感のわかりにくい PC を実際に使ってみて、イメージと違ったら返品できる神対応のサービス。他のメーカーが真似できない Microsoft の強みです。

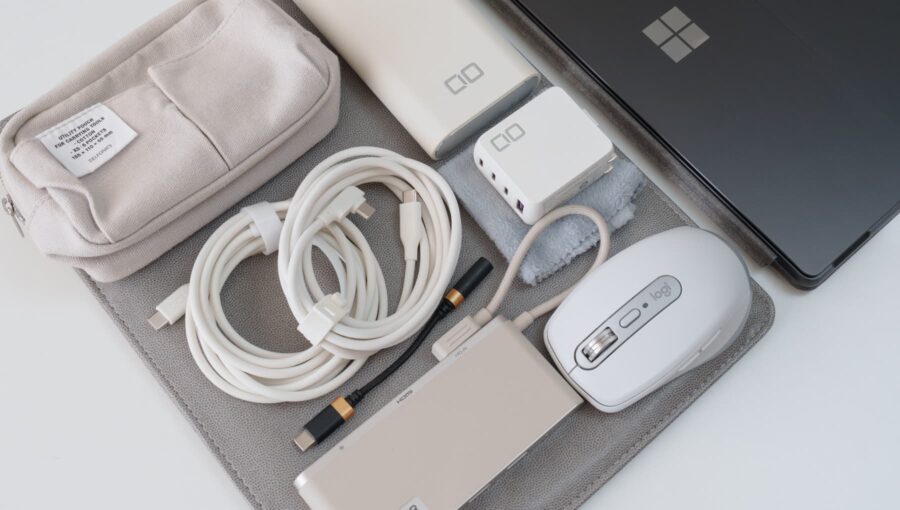

Surface Pro 9 の使用感について、もっと詳しく知りたい方はレビュー記事も参考にしてください。また僕が使っているアクセサリー類についても、別記事で紹介しています。

Surface Laptop 5

CPUIntel Core i5、Intel Core i7

メモリ8GB、16GB

ストレージ256GB、512GB

ディスプレイ13.5型 光沢 3:2 タッチ液晶

ポートThunderbolt 4、USB-A、3.5mm端子

駆動時間最大18時間

重さ1.27kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約15万円から

Surface Pro 9 と対をなすラップトップ型の代表モデル。DELL の XPS と異なり、オリジナリティーあるスタイリッシュな筐体デザイン。画面はタッチ操作に対応し、幅広い用途で使える端末です。

こちらもカラーは4色から選択。中身が全く同じで、13.5 インチと 15 インチのモデルから選択できます。

Surface Laptop 5 のメリット

- 美しいメタルボディー

- 画面サイズが選べる

- Office 2021 のライセンス付属

- カラー4色から選べる

Surface Laptop 5 のデメリット

- USB-C が1つだけ

USB-C 給電してしまうと、使えるのは USB-A 端子のみ。外出時は専用の充電アダプターより、手軽な窒化ガリウム GaN アダプターのほうが携帯性に優れているので、1ポートのみなのは本当に残念なポイント。USB ハブで拡張必須。購入するなら60日間返品無料対応の Microsoft ストアから是非。

Surface Laptop 5 についても、使用感など詳しい実機レビューを行っています。こちらも参考にしてください。

まとめ

薄型で軽量かつ高性能なノートパソコン、最軽量は 1kg 未満のモデルから超薄型パソコンまで、特徴的な5機種を選りすぐって紹介しました。

パソコン選びの重要なポイントは、冒頭で記した通り用途に応じたスペックを選ぶことです。これら5機種は基本性能が高いので、GPU が不要な用途においては概ね問題なく処理できるので安心してください。最後はデザインの好みや、予算などの条件で決めても大丈夫です。

メモリ8GB / 16GB / 32GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB / 2TB

ディスプレイ14型 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI、有線LAN、USB-C、USB-A、3.5mm端子、microSDリーダー

セキュリティ指紋認証

駆動時間最大29.5時間

重さ888g ~

価格約19万円から

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB

ディスプレイ13.4型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートThunderbolt 4 ✕ 2

セキュリティ指紋認証

カメラ720p HD、マイク

バッテリー最大16時間駆動

重さ1.17kg

価格約14万円から

メモリ8GB / 16GB

ストレージ256GB / 512GB / 1TB

ディスプレイ14型 FHD+ 非光沢 1920✕1200

ポートHDMI / Thunderbolt 4 / USB-A / 3.5mm端子 / SIM

重さ1.12kg

セキュリティ指紋認証

価格約19万円から

CPU第12世代 Intel Core i5 / i7

メモリ8GB、16GB、32GB

ストレージ128GB、256GB、512GB、1TB

ディスプレイ13型 3:2 光沢 2880✕1920 タッチ対応

ポートThunderbolt 4

セキュリティ顔認証

駆動時間最大15.5時間

重さ0.88kg キーボード込で1.18kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約16万円から

CPUIntel Core i5、Intel Core i7

メモリ8GB、16GB

ストレージ256GB、512GB

ディスプレイ13.5型 光沢 3:2 タッチ液晶

ポートThunderbolt 4、USB-A、3.5mm端子

駆動時間最大18時間

重さ1.27kg

ソフトMicrosoft Office 2021 付属

価格約15万円から

予算10万円以内に抑えたい場合

ビジネス用途において、経費の関係上10万円未満で済ませたい方に向けて、類似の構成で安く入手できるマシンも別の記事でまとめています。ただ、ここで紹介したようなデザイン性や使い勝手の良さは、価格相応に劣ります。

ここまで薄型でなくても良い、キーボードの打ちやすさへのこだわりも強くない。でも性能は妥協したくないし、予算は10万円に抑えたい方は、こちらのページを参考にしてください。

以上、薄くて軽い おすすめの Windows ノートパソコンの紹介でした。

![LIFEBOOK WU4/H1 [FMV Zero]](/wp-content/themes/njc/img/af/fmv-zero2023.png)