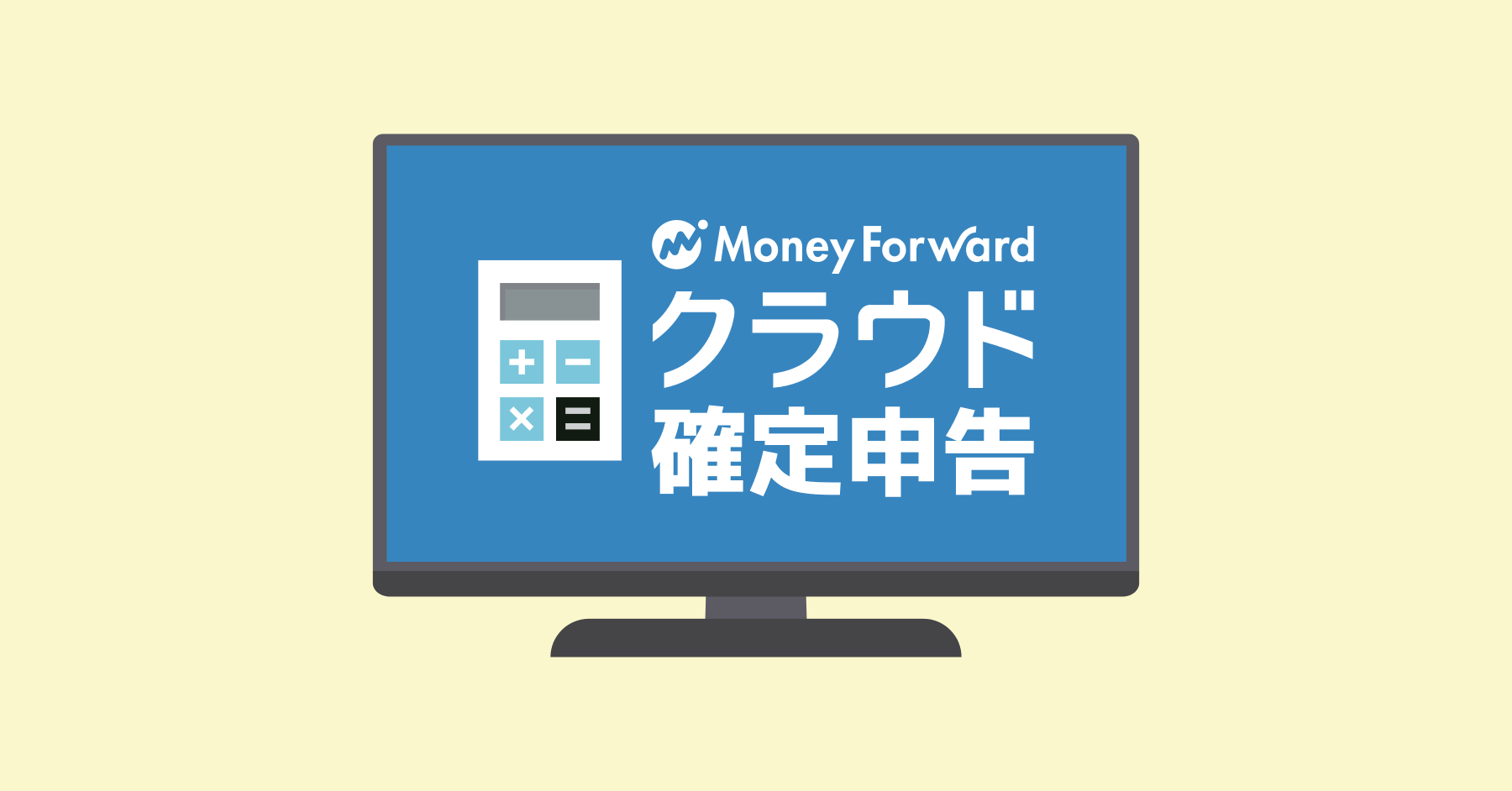

マネーフォワードクラウド確定申告を6年間使った感想と、これから開業する個人事業主へのアドバイス

2023年3月、個人事業主として7期目の確定申告を終えました。

開業当初から利用しているクラウド会計ソフト。開業当初は複数のサービスを利用し、その中から自分にとって使い勝手の良いと感じたマネーフォワードクラウド確定申告を選択。

あれから消費税の増税や、インボイス制度の開始、改正電子帳簿保存法といった大きな変化があったものの、マネーフォワードクラウドは都度システムのアップデートが行われ、常に快適な状態で使える点でかなり満足度が高いです。

ここでは、実際にマネーフォワードクラウド確定申告のユーザーとして6年間使い続けて感じたことをまとめておきます。これから開業する人や、既に開業したけど会計処理をどうしようか迷っている人の助けになればと思います。

最初に伝えたいこと

帳簿付けは開業を決めたらすぐに始める!

開業直後は、会計処理も手探りの状態からスタートします。明細数が少ないうちは後でまとめてやればいい、なんて安易な考えを持っていると後で後悔します。

初年度に苦労したこと

- 準備期間中の経費をまとめるのに時間がかかった

- カード利用明細や通帳から、個人利用と事業利用を区別するのが大変だった

- 通帳から帳簿へ書き写す作業が面倒だった

会計処理は、1日でも早く慣れるのが大事。そして手間を最小限にするために、会計ソフトは開業を決めたらすぐに使うのがポイント。開業をしてから、ではなく開業を決めた時点で帳簿付けがスタートします。なぜなら開業するために準備費用として掛かったものが経費にできるから。

開業する前に会計ソフトを使ったほうが良いとは言いませんが、帳簿付けは早い時点から習慣付けておくと初年度の確定申告が本当に楽になります。(このことを開業時の自分に伝えたいくらい)

でも長いスパンで事業継続を意識して開業するなら、すぐに会計ソフトを使うのはメリットしかないのも事実。税理士を雇わない限り、結局は会計ソフトが必要だと気づくときが来ます。であれば、行動は早いほうが良いのです。

マネーフォワードクラウド確定申告を使い続けた感想

スマホで確定申告、助かった

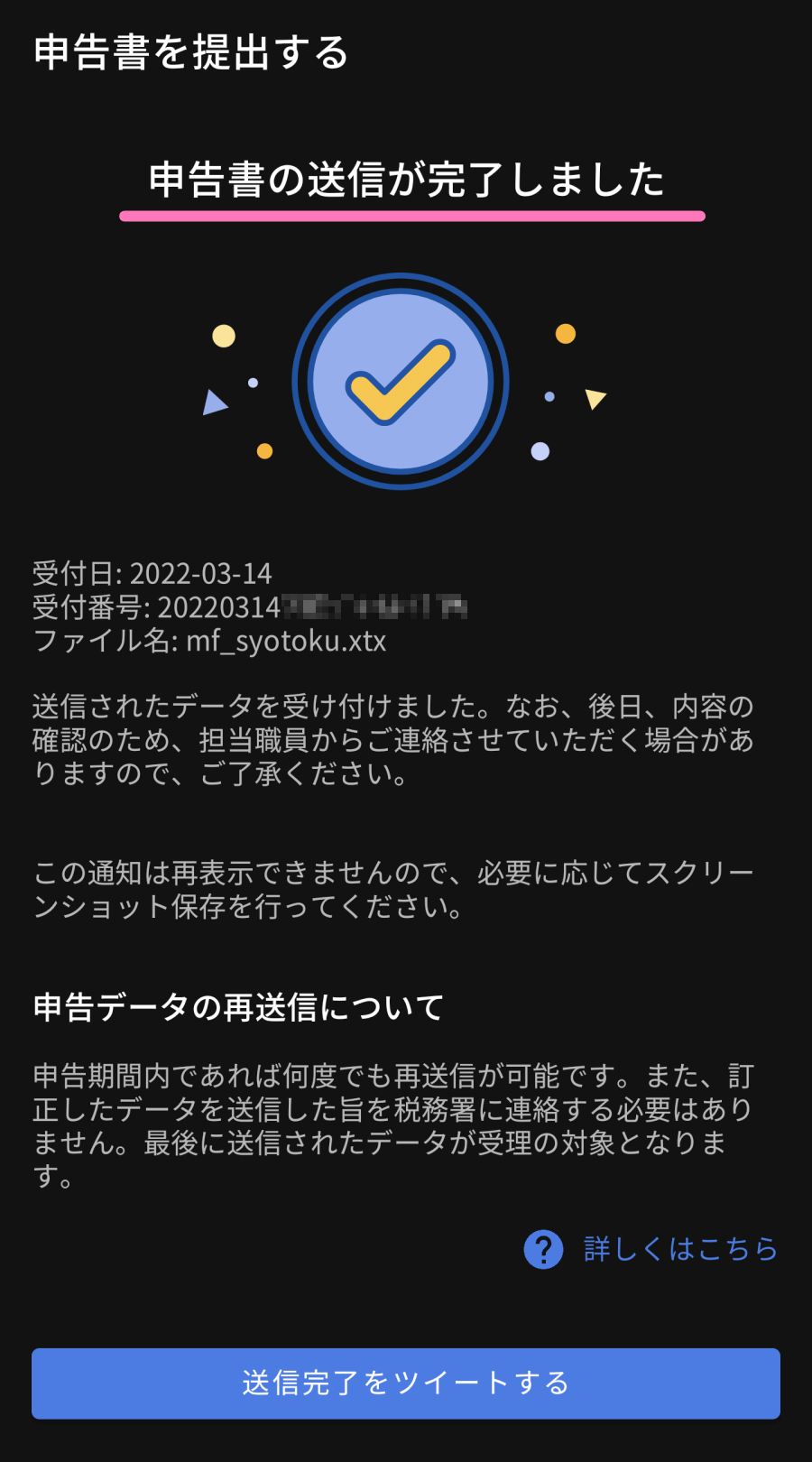

忘れもしない2022年3月14日、確定申告の期限1日前。e-Tax のアクセス過多で障害が発生。e-Tax がエラーで使えず。65万円の青色申告特別控除で申請したい個人事業主にとっては、絶対に書面ではなくオンラインで申請しなくてはいけないのに、それができない事件。

ネット上では大騒ぎ。でも騒いだところで状況は改善せず。最終期限の3月15日になっても障害は解消しません。

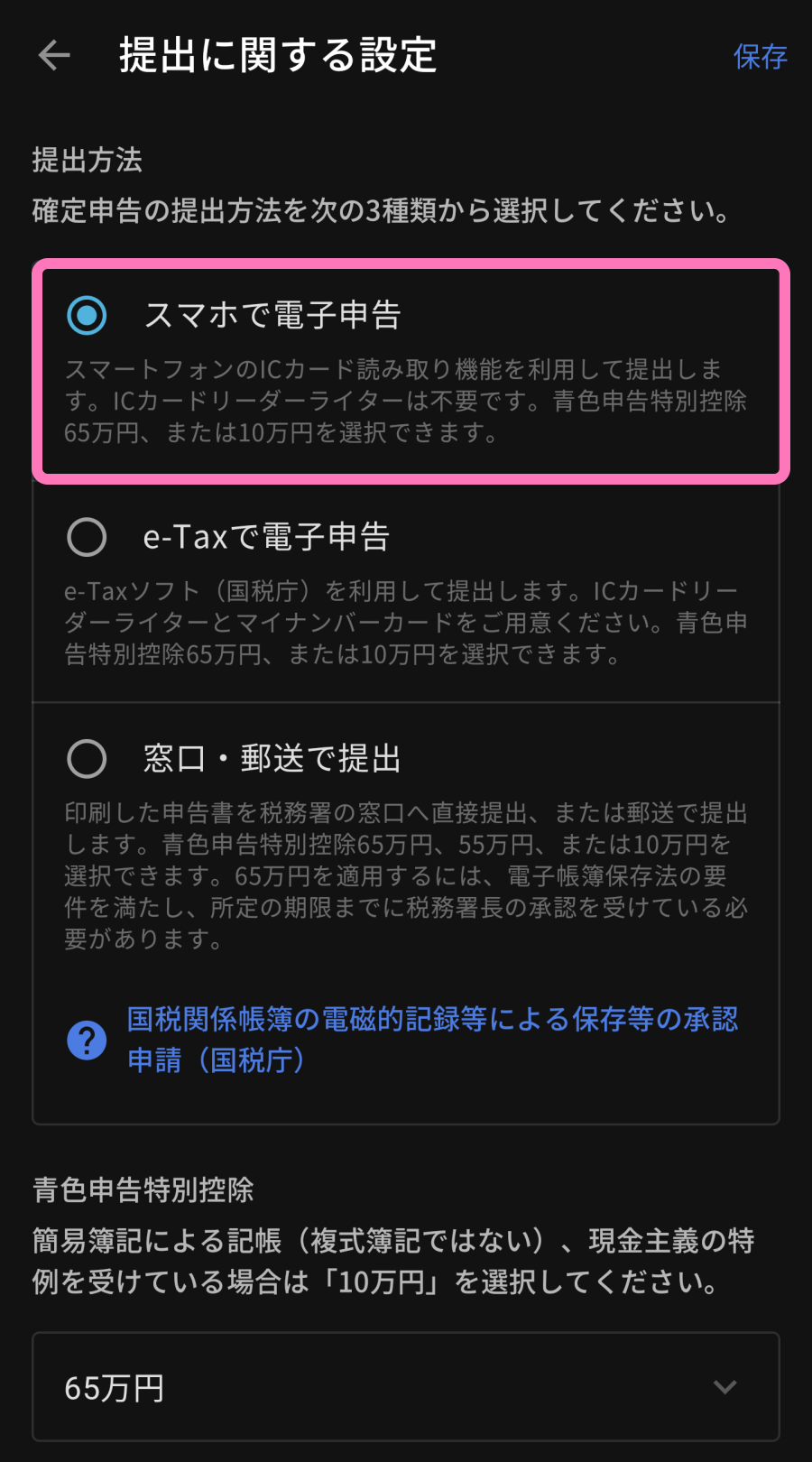

しかしマネーフォワードクラウド確定申告のアプリを使えば、この障害の中でもスマホで電子申請できたのです。データ入力はパソコンで終えて、スマホアプリから電子申請するだけ。e-Tax の障害に影響されることなく、確定申告を終えられました。

一時はどうなるか不安でしたが、ここ数年で最もマネーフォワードクラウドを使ってよかったと実感した出来事でした。

【朗報】確定申告終了!!!

e-Tax 障害を乗り切る方法を見つける。

マネーフォワード確定申告使ってれば、e-Tax 使わなくてもスマホで電子申請できるのか!ちゃんと青色申告の65万円控除使えるし、もうこれでビールが飲める。嬉しくて🍺

詳しい手順はここ

↓https://t.co/6CBwwpoH3s pic.twitter.com/RVmytv55vA— NJ えぬじぇい (@_NJ69_) March 14, 2022

ルール変更にも柔軟に対応

2024年から始まる改正電子帳簿保存法には、既にシステムが対応済み。仕訳から電子領収書をアップロードできるだけでなく、ファイル管理システムも構築されています。感覚的にはかなり早い段階で実装されたイメージです。

そしてインボイス制度に向けて、消費税申告書にも対応。消費税申告書は普段の仕訳をきちんと入力していれば、確定申告のようにあれこれ追加データを入力する必要なくスマホで簡単に申請できます。

僕は元システムエンジニアだったので、このようなシステム更改は時間が掛かるものだと理解しているのですが、どちらもサービスが提供されるまでかなり短い時間で対応した印象を持っています。通常の機能改定に加えて、新しい仕組みを追加していく。会社によってはテストを重ねてギリギリまで公開しないケースもあります。でもマネーフォワードのように、とりあえず試せる状況にしてくれるのは非常に嬉しいです。本番前に慣らしておけば、問題にぶつかっても早めに解決できるので、

システムの改定も頻繁に行われています。常に使いやすいように変わり続けているのを実感できるので、安心して使えます。

各種サービスとのデータ連携が豊富

会計ソフトを使うなら、いかに時間を掛けずに会計処理を済ませるかが重要です。その最大の効果を発揮するのが、このデータ連携機能。データで取得できる情報は手入力しないだけで作業時間が大幅に縮小します。

連携できる情報は銀行口座やクレジットカード、d払いや au Pay といったコード決済から、Amazon や楽天市場、モノタロウなど EC サイトの購入履歴も自動連携できます。

- 口座に入金されたデータ連携

- 口座から出勤してもデータ連携

- 仕入れで購入したらデータ連携

- 経費を使ったらデータ連携

各サービスとデータ連携するだけで、金額を直接入力する機会が減ります。すると必然的に、帳簿の金額のズレが発生する確率が大幅に減ります。金額を直接手入力しない。それだけでミスしにくくなり、仕訳の入力漏れも防げる。これは会計ソフトを使った最大のメリットだと実感しています。

もう1件ずつ確認しながら手入力する時間は作りたくありません。このデータ連携のおかげで、青色専従者として手伝ってもらっている数字が苦手な妻にも、安心して会計処理を任せられる安心感があります。これは本当に良い機能。

なお連携できる金融機関は、全国のあらゆる機関を網羅しています。

【2023年6月現在】対応する金融機関

- 法人用口座 ……… 1024社

- 個人銀行 ………… 138社

- 労働金庫 ………… 13社

- 信用金庫 ………… 252社

- 信用組合 ………… 63社

- JAバンク ………… 570社

- JFマリンバンク … 15社

クレジットカードは 170 種類近くが対象。僕の使っている範囲では、連携できなくて困るようなこと一切ありません。

仕訳の辞書登録機能が便利

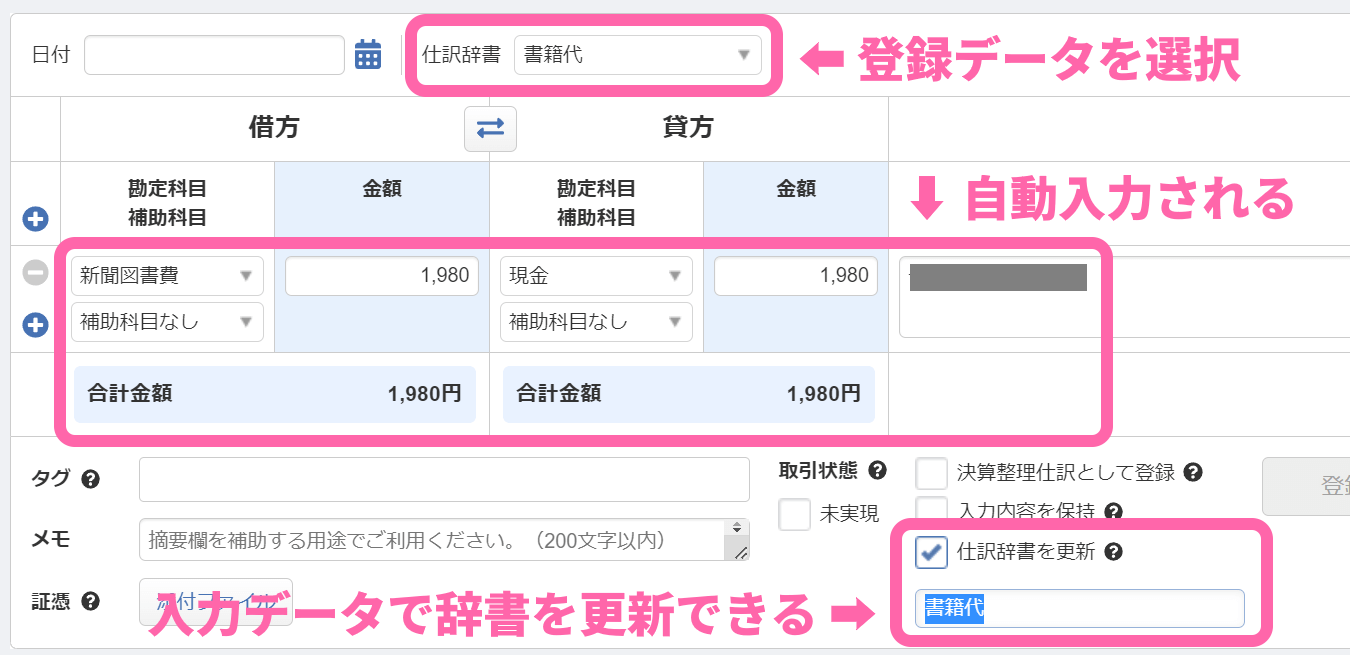

いくらデータ連携機能が充実していても、売掛金のような実績はまず手入力が必要です。そしてこのようなケースは、金額以外がパターン化されたデータなので、よく利用する勘定科目の組み合わせを辞書登録しておけば、勘定科目を選択する手間を減らせます。

次の例は、新聞図書費を現金払いした仕訳データです。

現金で書籍を買ったら、仕訳辞書を呼び出して日付を選んで金額入力するだけ。

この辞書を充実させるまでは少し苦労するものの、日々の積み重ねで自分だけの辞書が完成します。僕は丸6年使いっているので、大半の仕訳はデータ連携と辞書から選択して入力できるように仕上がっています。

細かい話をすると、この辞書は仕訳入力時に更新できたり、設定でプルダウンの並び順も変えられるのが良いです。利用頻度の高いものをプルダウン上部に表示すれば、圧倒的に使い勝手が良くなります。

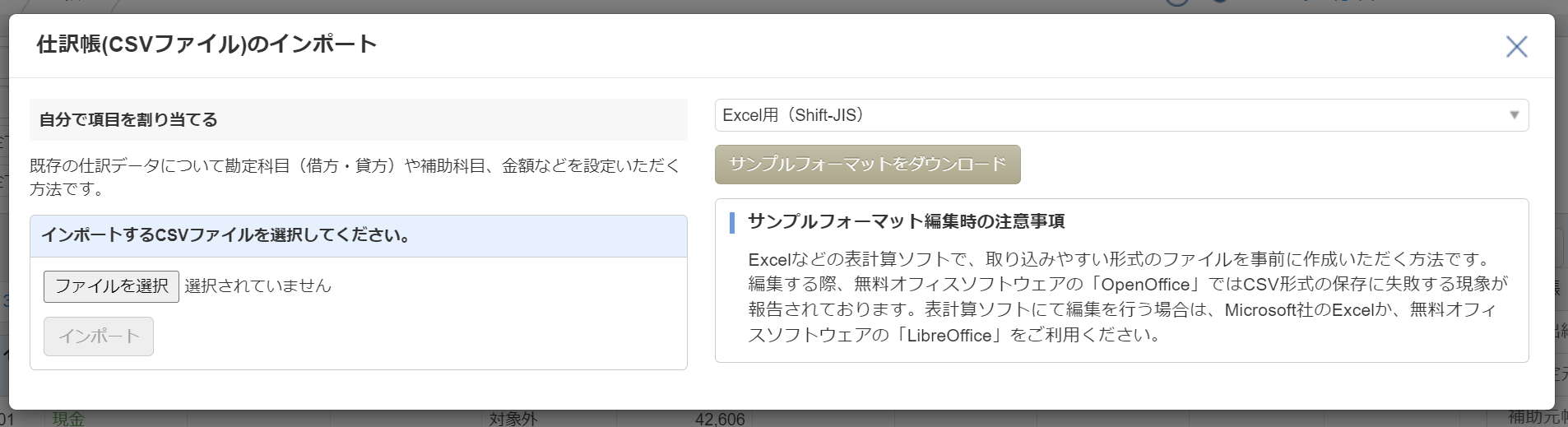

大量の仕訳データを一括インポートが使える

複数の取引先と毎月決まった入出金がある場合など、フォーマットに合わせてデータを一括入力してそのままアップロードできる機能も用意されています。

[会計帳簿] ➡ [仕訳帳] のインポート機能から実施。

最初にサンプルフォーマットをダウンロードして、ファイルの内容に合わせて仕訳データを作成しファイルをアップロードするだけ。まとめて月末に登録する仕訳は、インポート機能を活用すれば、一気に複数件の仕訳が作成できます。翌月以降は、同じファイルの金額と摘要を書き換えるだけ。これも本当に便利なやつ。

ただ月によって、インポートする明細数が増減するようなケースだと、入力漏れや二重登録のリスクが発生します。経験上、毎月同じように発生する仕訳に絞ってこの機能を使えばミスする確率は格段と減ります。

月1回など定期的に発生する仕訳は、辞書機能を使うよりもインポートのほうが圧倒的に楽。

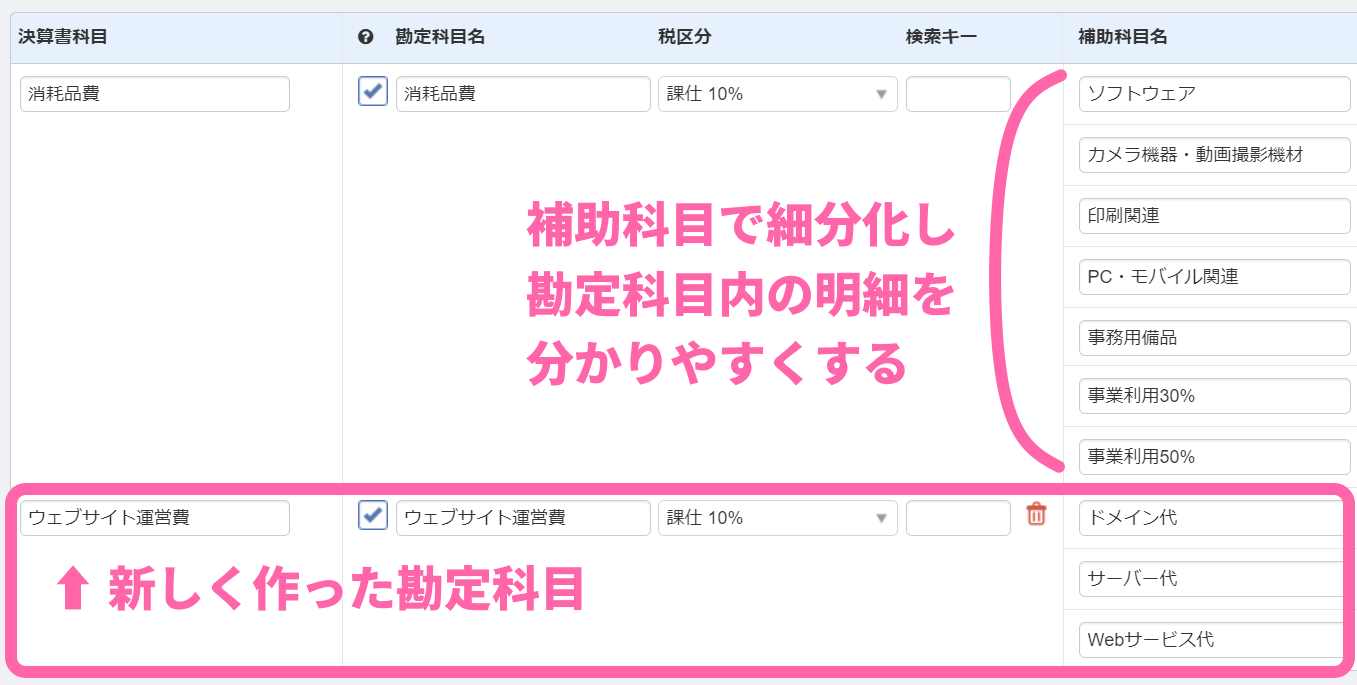

勘定科目の編集が簡単

勘定科目のメンテナンス性は抜群。新しく勘定科目を追加するのも簡単。そして勘定科目を細分化できる補助科目を使えば、情報の粒度が上がってレポートが分析しやすくなります。

個人事業主の場合、経費については家事按分の管理もしなくてはいけないので、補助科目の登録は欠かせないものになります。なお按分の計算は、補助単位レベルで設定できます。つまり上の画像にある「事業利用50%」を選択したら、経費分 50% として扱えるようになります。

経営状況の「見える化」として情報を細分化するのは、事業をやる上でとても大切。

チャートやグラフで表示されるレポートが良い

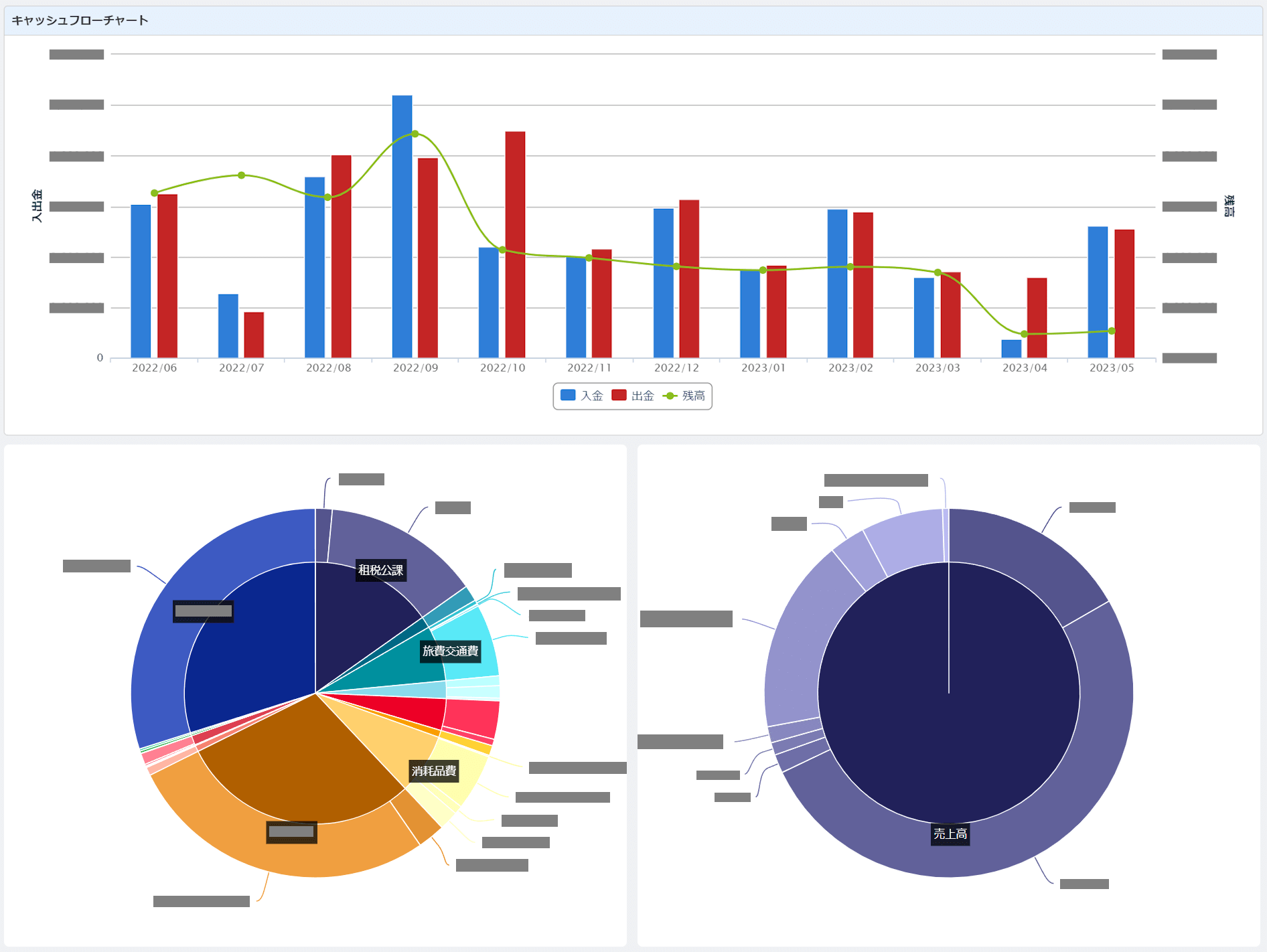

仕訳データを積み重ねていくと、各種レポートにデータリストだけでなく、このようなチャートやグラフが見られるようになります。

下の円グラフは費用レポートと収益レポート。前項の「補助科目」で設定した単位で情報が出るため、1つの勘定科目内でもバランスがはっきりとわかるのがメリット。事業をする上で、このグラフを見て何かを判断するケースはあまりないですが、状況を振り返るには欠かせないレポートです。

帳簿のデータは、確定申告に向けて記録するだけのものではありません。集計結果を活用することで、事業の状況が把握しやすくなります。いつでも現時点の情報を取得するためにもまとめて入力すべきではなく、日々の積み重ねが重要になります。

確定申告の流れが分かりやすい

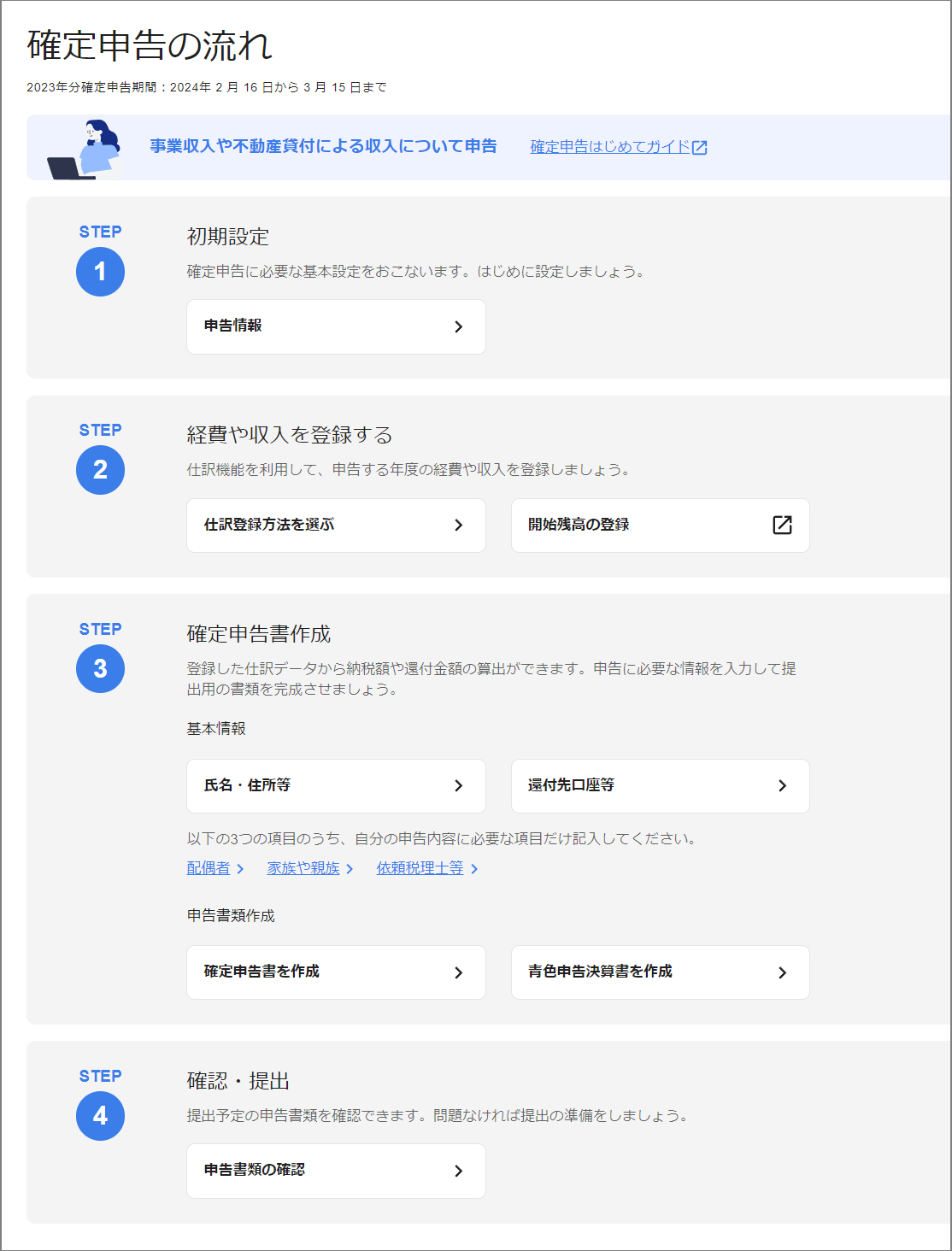

確定申告の書類を作るためにやるべきことが、STEP 1 から STEP 4 まで段階的にフェーズが用意されています。上から順番にこなしていくと、確定申告の提出まで終わってしまうという流れ。

個々の状況が違うので、この流れに沿っても入力が必要な項目やデータ量は異なります。細かいところまでサポートはされていないので、自身での判断が必要な箇所は多少なりあります。それでも項目の説明など、ヘルプを参照しやすい作りになっているので、国税庁の確定申告書等作成コーナーよりは圧倒的に作成しやすく作業負担が低いのは間違いありません。

開業する個人事業主へのアドバイス

最後に、これから会計ソフトを使おうと考えている個人事業主へのアドバイスをまとめておきます。

今すぐ会計ソフトを使う

個人事業主になったら、会計ソフトを1日でも早く使ったほうが良いです。口座連携やクレジットカードの連携で自動的にデータを取得する場合、過去さかのぼれる期間が限られています。取得できるのは最大でも3ヶ月くらい前まで。早くやっておけばよかったと後悔する前に、まずは無料体験でも良いから会計ソフトを使ってみるのがおすすめ。

業務を行う上で、お金の流れを把握できるようにしておくのは必要不可欠です。口座残高を眺めているだけでは、見えるものも見えなくなってしまいます。僕は開業してすぐにマネーフォワードクラウドを使い始めて、本当によかったと感じています。

考えて悩むよりまず行動するのが、個人事業主として必要な気質です。難しく考えず、まずは軽い気持ちで始めてみてください。そして最低でも週に1回、会計業務と向き合う時間を作って少しずつ慣れていきましょう。

会計の勉強をすると仕訳が楽になる

個人事業主の会計処理は簿記3級レベル。とは言え、簿記3級の資格が必要なわけでなく、帳簿の付け方について理解していれば OK です。僕も会計管理は素人からのスタート。簿記の本を1冊買って、少しずつ読み進めながら勉強しました。

こちらの簿記3級向けの本は、カラー図解が多くわかりやすくておすすめ。

資格を取るのが目的ではないので、全て理解する必要はありません。会計処理をするときに、わからないところを勉強するための教科書として利用するのがおすすめ。6年経った今でも、時折読み返しています。

無料サービスにこだわらないこと

2023年10月にはインボイス制度が始まり、2024年には改正電子帳簿保存法がスタートします。全てをきちんと理解しているなら、無料のサービスでも対応できるかもしれません。電子帳簿のファイル名を正しく登録して、検索できるようにして、取引先との関連もひもづけて一覧化して……。

やることが増えれば増えるほど、帳簿付けに時間が掛かります。有料の会計ソフトは、その処理時間を大幅に短縮できるように様々な機能を備えています。ファイルはアップロードするだけ。仕訳とファイルを紐付けるだけ。仕訳の更新履歴も勝手に管理してくれます。

無料で使える会計ソフトのメリットは0円であるだけ。手間ばかりが増えるデメリットを考慮すると、年間13,000円程度で使えるクラウド会計ソフトを選ばないのは勿体ないと思うほど。会計業務はいくら頑張っても利益になりません。無駄な時間を減らして、売上を伸ばすための有意義な時間の使い方をしましょう。

以上、個人事業主として6年間マネーフォワードクラウド確定申告を使った感想でした。