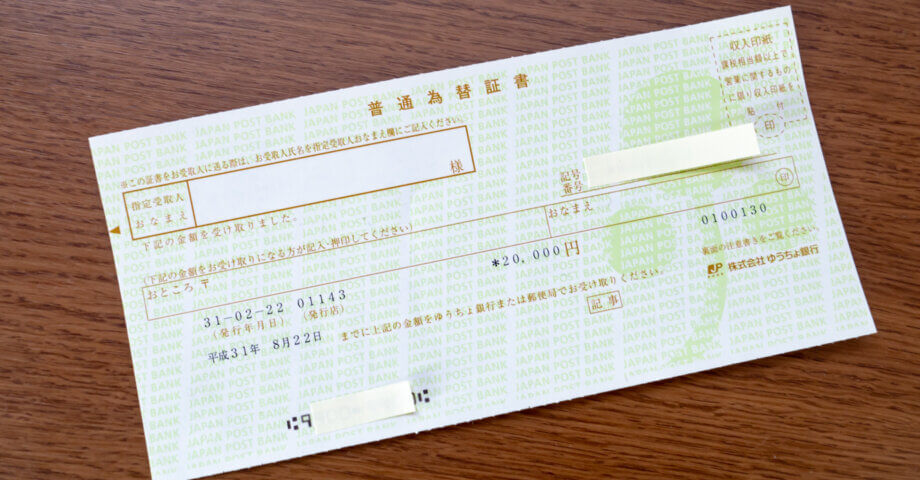

ゆうちょ銀行からワンタイムパスワード生成機が送られてきたので使ってみた

先月ゆうちょ銀行のネットバンキング「ゆうちょダイレクト」を申し込み利用できる状態になりました。

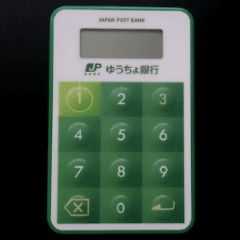

そして申込みをしていた、ワンタイムパスワード生成機(トークン)も送られてきました。見た目は電卓。このトークンは振替や振込等の送金手続きにおいて、セキュリティ強化のために用いるツールで、ゆうちょダイレクトで入力するためのパスワードが生成されます。

今回はこのトークンの設定方法と利用方法について説明します。

トークンの利用登録方法

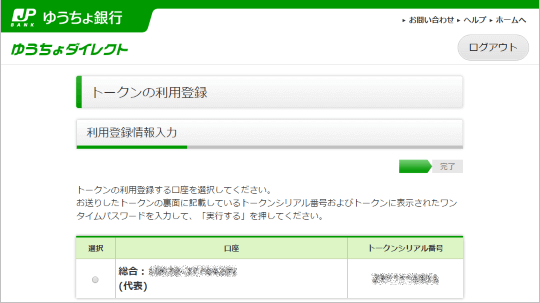

トークンが届いて「ゆうちょダイレクト」へログインすると、トークンの登録画面へ遷移します。こちらは環境により遷移しないこともあるので、その場合はトップメニューの「トークンの設定」から遷移してください。

まず上記画面上にある該当の口座を選択。(1つしか口座が無い場合でも選択してください。)

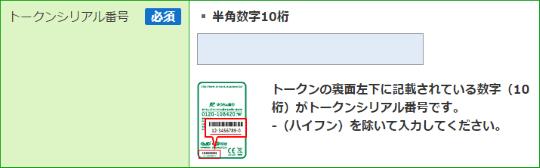

トークンの裏側の左下にシリアル番号が記載されているので、そちらの番号を入力します。既にトークンが届いた段階で口座番号と紐付けられているので、他の口座用に取得したトークンは登録できません。

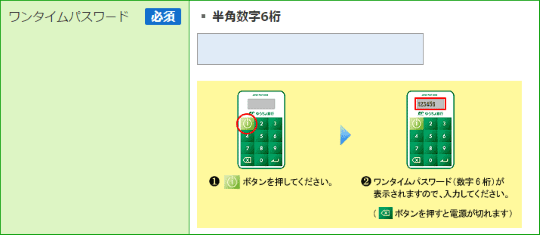

続いてトークンから生成されるワンタイムパスワードを入力。「1」の番号キーを押下すると6桁の数字が表示されるので、その数値を入力します。

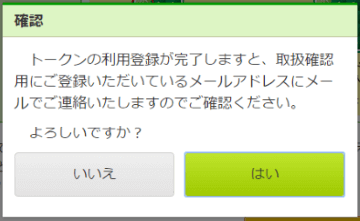

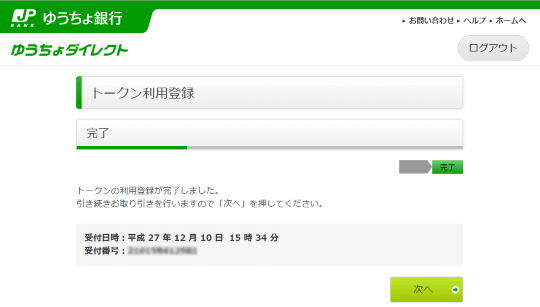

全ての入力が終わり登録を行おうとすると、確認ダイアログが表示されます。この確認が終わると、ゆうちょダイレクトに登録されたメールアドレス宛てに、トークンの利用登録完了の旨メールが届きます。

以上でトークンの登録は完了です。

トークンを利用する

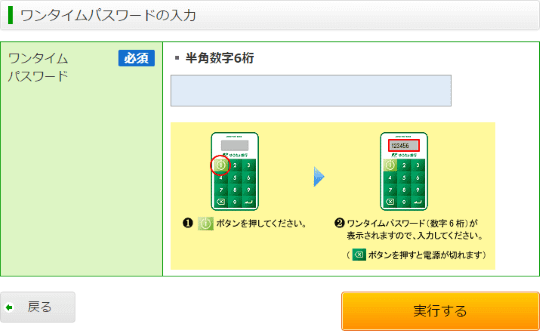

前述の通り、ゆうちょ銀行への振替、他行への振込を行う際に、ワンタイムパスワードを生成して利用します。ゆうちょダイレクト上で各取引を行うと以下のようにワンタイムパスワードを入力する欄が表示されます。

ここで先ほどと同様にトークンの「1」の番号キーを押下し表示された6桁の数字を入力します。なお、ワンタイムパスワードを入力しないと取引を行うことはできません。入力後「実行する」ボタンをクリックし、確認を行って取引完了です。

何のためのワンタイムパスワードか?

昨今、ネット上でお金が動いて取引が成立する機会が多くなりました。その分、一方で不正取引が発生しているのも事実です。

ワンタイムパスワードは一度使ったものを再利用することができず、不正送金等の被害から守るのに役に立ちます。他の銀行ではメールでワンタイムパスワードを送付するケースもありますが、メールは状況によって不正に閲覧されてしまう可能性があります。

ゆうちょ銀行のトークンは、インターネットの世界とつながっていない物理的なツールとして独立しているので、ワンタイムパスワード生成機としてはかなり効果的と思われます。

ゆうちょ銀行のハードウェアトークンは有料に

当初は無料だったハードウェアトークンは、申込みに1,650円掛かるようになってしまいました。また電池切れなどの交換でも、同様の金額がかかります。

もし今後、電池が切れた場合やトークンを紛失したときは、スマホのゆうちょ認証アプリを利用すれば無料で同様の認証サービスが導入できます。アプリのほうが簡単に扱えるので、ぜひこちらの利用も検討してみてください。